原文:有机污染场地修复工程中的大气环境二次污染防治及案例分析 刘晶晶等 环境工程技术学报 第 8 卷,第 4 期 2018 年 7 月

1 工程概况

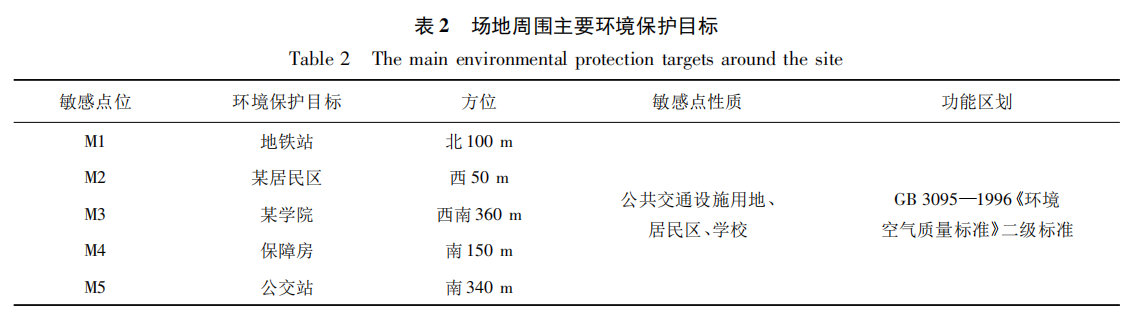

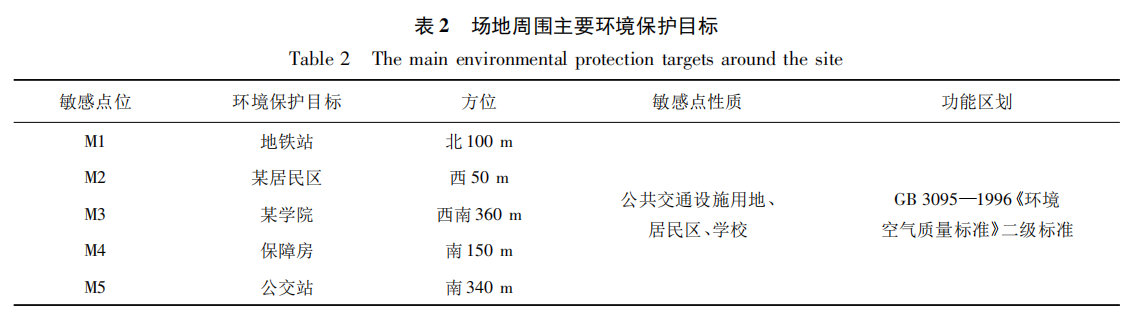

北京焦化厂原址污染场地位于北京市朝阳区,原为焦炭和煤化工生产企业用地,该场地土壤和地下水均受到污染: 土壤污染物为苯和多环芳烃类,污染深度达地下 18 m; 地下水存在苯污染,污染深度为地下 10 ~ 18 m。根据工程要求,该场地污染土壤采用原地异位热解吸技术修复,地下水采用抽提 +吹脱处理技术修复。场地周边存在多个环境保护目标,包括地铁站、某居民区、某学院、已建成保障房及公交站,主要环境保护目标如表 2 所示。

2 大气环境二次污染风险分析

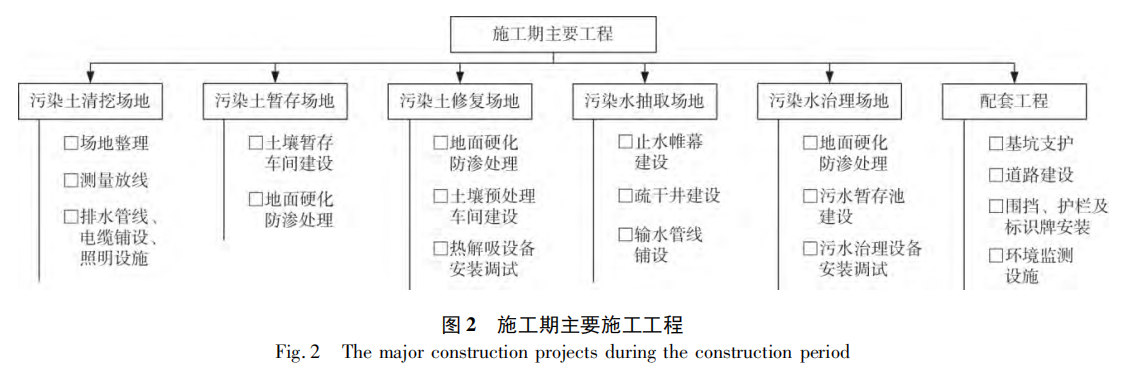

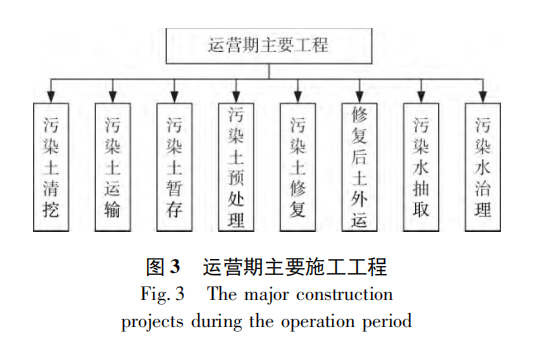

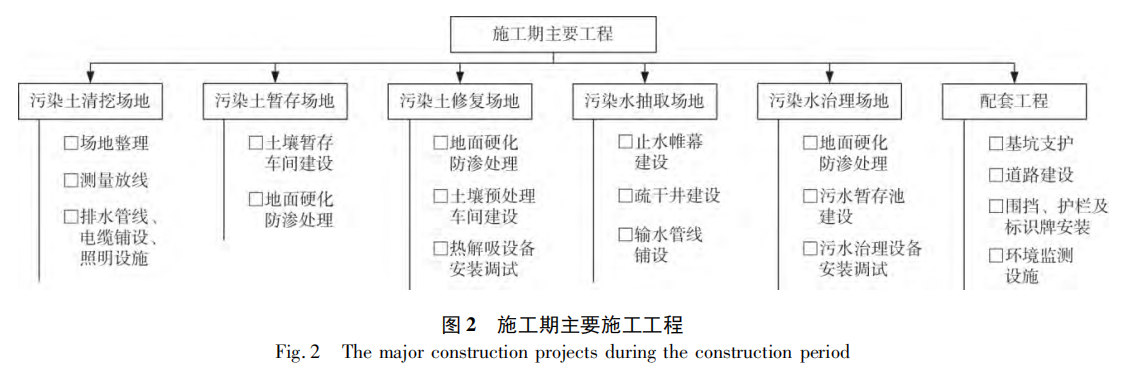

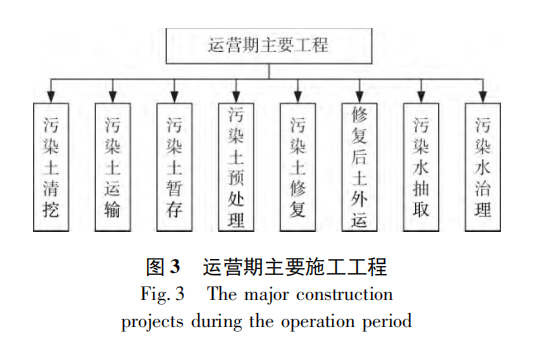

2.1 场地修复主要施工工程该场地修复工程对环境的影响可分为施工期和运营期 2 个阶段: 施工期主要包括污染土壤清挖、暂存和修复场地建设,污染地下水抽取、治理场地建设以及配套工程等; 运营期即场地修复实施期间,主要包括污染土壤清挖、运输、暂存和修复,污染地下水抽提、治理等施工工程。项目施工期及运营期的主要建设施工工程分析如图 2 和图 3 所示。

2.2 大气污染来源

场地修复整个过程中,大气环境可能产生的污染风险主要为气态污染物、尾气及扬尘。对各阶段可能产生的所有大气环境影响进行分析可知( 图 4) ,大气环境的污染风险主要存在于场地修复实施过程中。

2.2.1 气态污染物

气态污染物指来源于污染土壤和地下水扰动、露天修复过程中所释放的污染气体。本项目气态污染物主要由土壤和地下水中的有机污染物组成: 污染区土壤清挖、装卸及运输等过程中,污染土壤受到扰动,在分子扩散作用驱动下,苯和多环芳烃类具有

挥发性的污染物向外释放从而影响大气环境; 污染地下水抽取、暂存过程处理不当,地下水的遗洒、暴 露,也将使苯污染物挥发产生气体污染。同时,苯和多环芳烃类有机物具有特殊气味,在扰动较大和特定气象条件下还将产生异味问题。 2. 2. 2. 2 尾气尾气指来源于土壤和地下水修复设备烟囱、机械设备排气筒的废气。密闭大棚、热解吸设备、吹脱设备的烟囱尾气,主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、CO 及苯、苯并( a) 芘等; 运输车辆及机械设备产生尾气,主要污染物包括 NOx、CO、THC 等,会对大气产生不同程度的污染,需要满足国家相关排放标准。

2.2.3 扬尘扬尘指受土壤扰动影响进入大气的悬浮颗粒物。场地建设、土石方开挖、土壤装卸及车辆行驶等众多作业环节,因破坏了地表结构,在一定施工现场条件和气象条件下,会造成地面扬尘污染。

3 大气环境二次污染防治措施

3.1 气态污染物

施工现场对于气态污染物二次污染防治的重点和难点在于尽量减少污染土壤和地下水扰动时气态污染物的挥发量,并控制污染物向周边环境的迁移,针对气态污染物产生的各环节采取有针对性的污染防治措施,并结合环境实时监测手段掌握各施工环节现场污染物数据,对污染防治情况进行指导。

3.1.1 污染防治技术措施

在污染土壤和地下水修复所有环节进行污染防治措施的全面部署。污染土壤修复过程: 污染土壤分区分层清挖,减少土壤暴露面积; 边开挖边对开挖完成区域铺设高密度聚乙烯( HDPE) 膜覆盖,切断污染物暴露途径; 遇有机污染物浓度异常或异味 扩 散 情 况,向土壤开挖面喷射泡沫抑制剂[22],无毒、可降解的泡沫将污染物控制在液膜内; 对场地西侧紧邻居民区的土壤清挖区,建设密闭的清挖大棚,大棚配有抽气系统、活性炭吸附处理系统,将棚内开挖产生的无组织排放污染源转化为固定源,经处理达到北京市大气排放标准后排放; 污染土壤转运过程采用全封闭运输车,土壤表面以帆布覆盖; 污染土壤的暂存、预处理分别建

设土壤暂存大棚和预处理车间,内设气体收集、处理系统,达标后经烟囱排放。此外,污染地下水抽提、治理过程中,对污水疏干井井口做封闭处理,污水治理中采用封闭膜结构水袋或加盖密封水池暂存、全密闭吹脱塔吹脱处理等措施,实现气态污染物的有效防治。

3.1.2 环境实时监测手段

采取在线监测和快速监测相结合的手段,充分利用监测数据指导相应污染防治措施的适时开展,并监控所采用污染防治措施的有效程度。 ( 1) 在线监测手段施工现场建立大气环境实时在线监测系统。在施工现场大气污染防治的重点防护区域( 如污染土

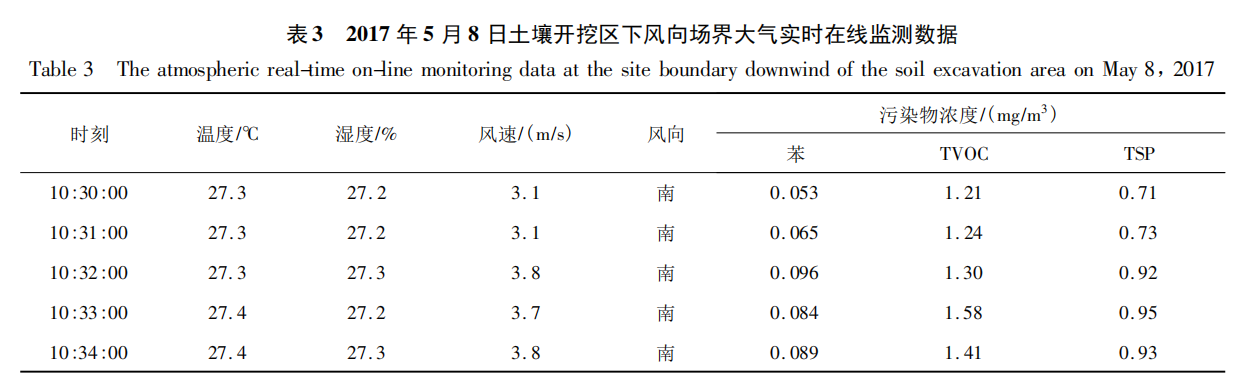

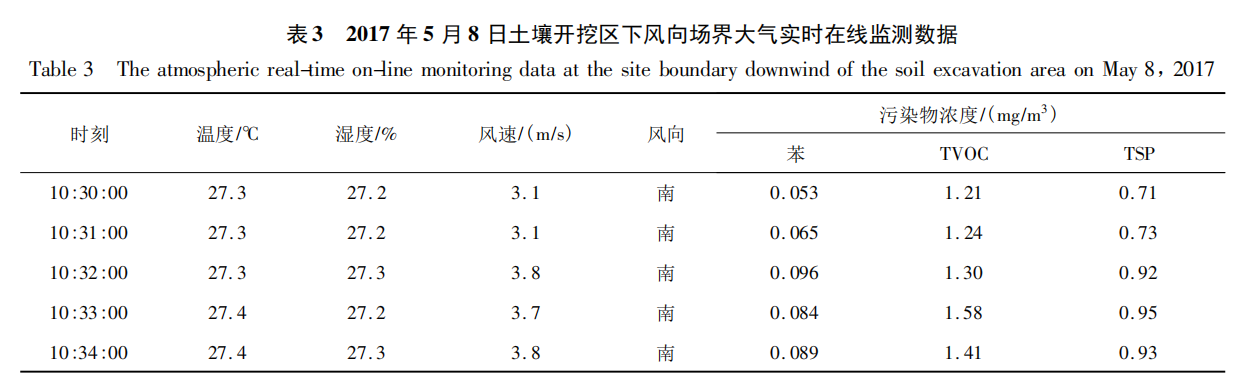

壤开挖区及下风向、热解吸及吹脱处理修复区、办公生活区、环境敏感点对应的场界等) ,设置在线监测探头和云监控平台,集成建立实时在线监测系统,以实现对厂区无组织排放大气的实时在线监测,监测指标为温度、湿度、风速、风向及苯、TVOC、颗粒物。可以根据实时监测数据的情况,指导场区清挖与修复工作,对施工作业进行相应调整,对现场环保措施进行相应整改。现场土壤开挖区下风向场界某时刻大气实时在线监测数据如表 3 所示。

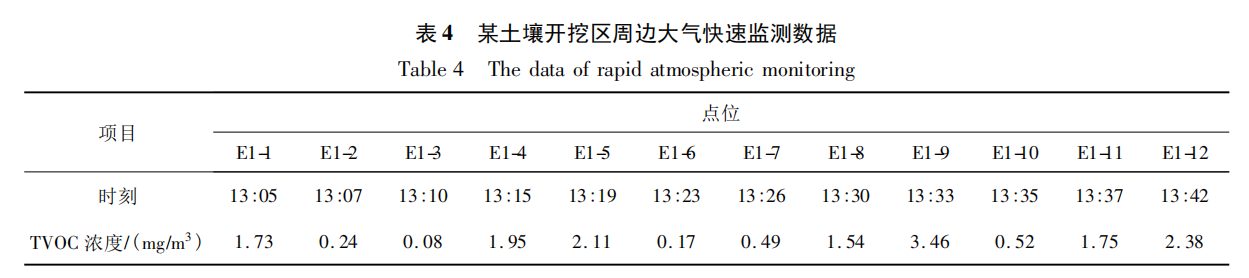

根据 DB 11501—2017《大气污染物综合排放标准》Ⅱ时段大气污染物排放限值,苯和非甲烷总烃单位周界无组织排放监控点浓度限值分别 0. 1 和2 mgm3,监测数据显示 10: 32: 00 起苯浓度出现较大升高并接近浓度限值,需及时指导土壤清挖区减小作业面,加强污染防治措施的检查。 ( 2) 快速监测手段利用移动式检测设备对施工现场大气环境进行实时快速监测。组织专业人员对土壤开挖现场等作业面、场区边界、环境敏感点等区域,采用便携式有机气体检测仪( PID) 测定 TVOC 浓度,监测频次一般设置为 5 次d( 9: 00、11: 00、13: 00、17: 00) ,若夜间施工还将加测 1 次。充分利用所得的大量实时监测数据,对施工现场污染防治措施的开展时机进行指导,同时对施工现场大气环境状况及大气污染防治效果进行科学评价。施工现场某土壤开挖区周边采用 PID 测定得到的大气快速监测数据如表 4 所示。

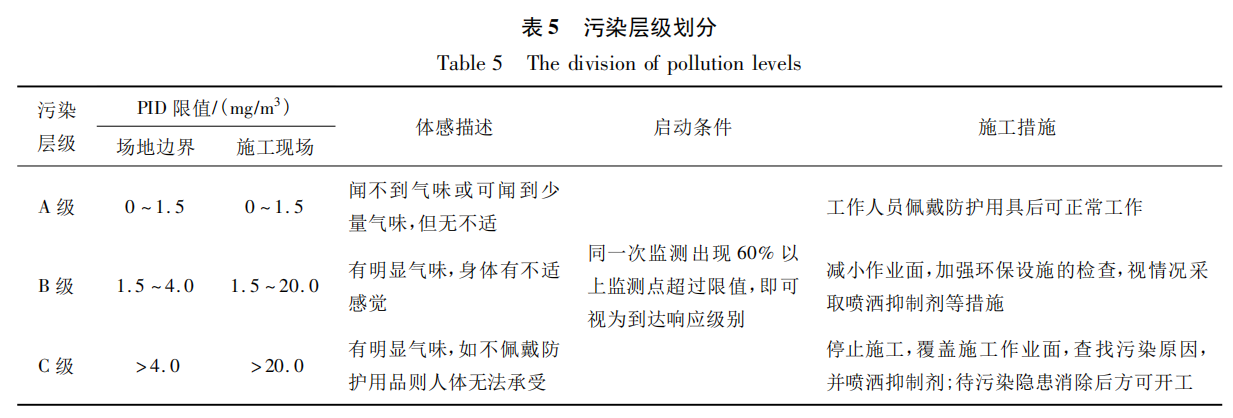

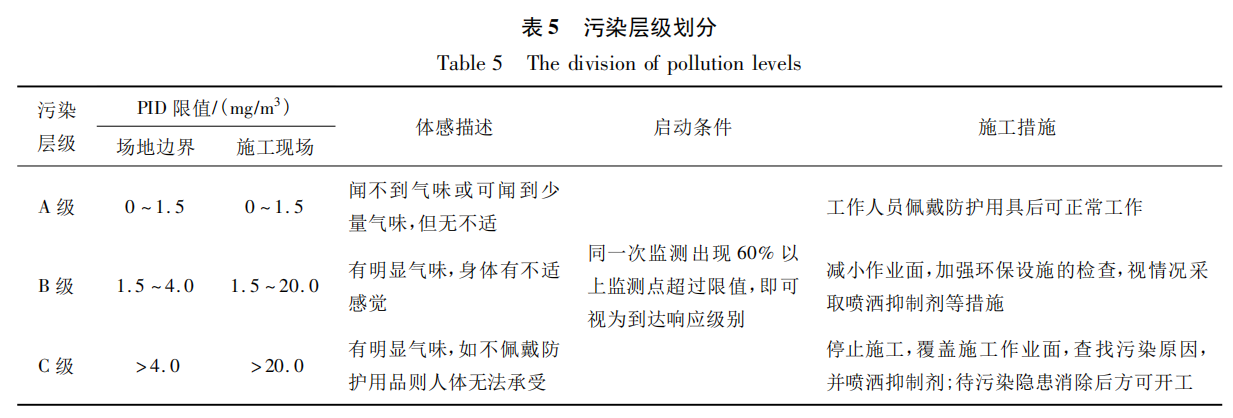

目前国内外并没有制定统一的标准和规范,笔者所在的公司根据多年施工经验制定了污染层级的划分标准,即针对区域环境质量,通过 PID 监测数据和目标受体面对不同浓度污染物所反映出的体感而划分区域环境质量等级,以指导场地的现场施工( 表 5) 。

由表5 可见,土壤开挖施工现场60%以上监测点超过 B 级限值,需采取减小作业面、加强环保设施检查和适时喷洒抑制剂等防治措施。 2. 3. 1. 3 污染防治制度保障建立大气环境二次污染防治制度。如遇高温和强对流天气等极端状况,将停止场地建设、土壤开挖及修复过程,甚至暂停污染场地的一切建设施工,确保施工现场及周边环境敏感区域无气态污染物污染。

3.2 尾气

施工现场对于尾气二次污染防治的重点和难点在于对土壤和地下水修复过程中排放尾气的处理和浓度控制,将采取针对性的污染防治措施、科学的工艺设计和环境实时监测手段等进行全面防治。

3.2.1 污染防治技术措施

对土壤和地下水修复设备尾气进行全面防治,对清挖大棚、土壤暂存大棚与土壤预处理车间内气体,通过引风机等抽排系统引入活性炭吸附箱,尾气通过治理后达到 DB 11501—2017 才可通过烟囱排放; 土壤经热解吸设备高温修复所解吸出的废气,采

用配套的氧化燃烧式尾气处理系统进行处理,达到标准后排放; 地下水经吹脱处理后产生的废气,采用配套活性炭吸附系统进行吸附处理,同样需达到 DB11501—2017 标准。

3.2.2 尾气处理工艺优化

目前国内热解吸技术尾气处理多是采用传统的活性炭吸附或直接借鉴危险废物焚烧的尾气处理工艺,没有针对该技术进行设计,专业化水平低,导致二次污染风险较大[16]。 该工程中针对尾气粉尘量大、尾气降温过程易产生二 英,以及采用活性炭吸附工艺将产生大量危险废物等问题,设计选用了氧化燃烧式的热解吸尾气处理工艺,主要采用旋风除尘器、气体燃烧器、急冷塔、布袋除尘器和喷淋吸收塔等设备,对尾气实现除尘、有机物焚烧和降温等处理。

在气体燃烧器焚烧温度为 1 200 ℃、停留时间超过 2 s 的条件下,有机物被彻底分解为 CO2及水蒸气,有机物去除率达99. 99% 以上[23],相较于常规活性炭吸附工艺,实现了有机物的彻底分解,大大减少废弃活性炭( 危险废物) 产生量; 同时,通过急冷塔、布袋除尘器的快速降温和粉尘颗粒截留作用,极大地避免了二 英类物质的生成和残留可能。经热解吸尾气的采样检测,尾气中苯、苯并( a) 芘、非甲烷总烃及二 英等均达到 DB 11501—2017 中相关排放限值。

3.2.3 环境实时监测手段

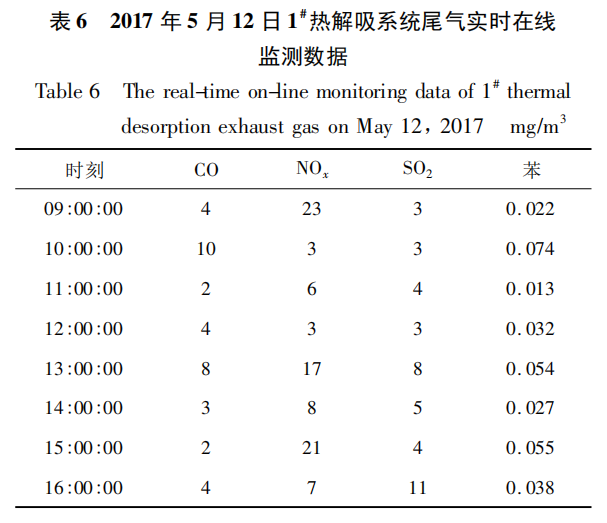

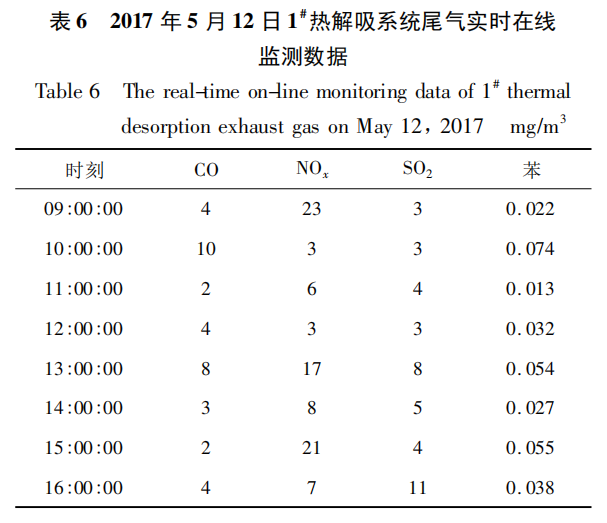

热解吸系统设置实时在线监控探头,对设备各环节的温度和尾气中 CO、NO、SO2、苯浓度进行实时监测(表6) ,并通过分析监测结果调节设备运行参数进行尾气排放控制,确保监测指标达到 DB 11501—2017 中相关要求。热解吸设备每天设 3 个班组运行,每个班组均对在线监测数据进行一次整理,每天将数据汇总一并报送项目核查。

DB 11/501—2017 第Ⅱ时段 CO、NOx、SO2 和苯最高允许排放浓度限值分别为 200、100、100 和 1mg/m3,监测数据显示各指标均在该限定范围内,热解吸设备运行正常。

对于清挖大棚、土壤暂存大棚、土壤预处理车间及地下水修复尾气处理设备,由于均采用活性炭吸附的尾气处理,将在活性炭吸附系统内安装活性炭饱和测定仪,当吸附单元内活性炭吸附饱和后测定仪即发生报警,及时对活性炭进行更换,以保证尾气吸附处理效果。

3.2.4 污染防治制度保障

工程中所投入的所有车辆、施工机械设备,需要全部满足《轻型汽车污染物排放限值及测量方法( 中国第五阶段) 》机动车污染物排放标准要求,以降低施工机械尾气排放。

3.3 扬尘

施工现场对于扬尘防治的重点和难点在于场地建设及修复施工全过程中均存在易产生扬尘的施工环节,需对各环节制定严格的污染防治措施,并结合环境实时监测手段进行全面控制。

3.3.1 污染防治技术措施

在修复工程实施全过程中对一切土壤扰动施工作业均进行全面控制,防止扬尘现象产生,具体措施包括: 施工现场道路、生活区等必须进行地面硬化处理; 场地建设过程中,对扰动的非污染土壤表面采用密目防尘网覆盖; 污染土壤分区分层清挖,裸露处覆盖 HDPE 膜; 局部范围产生扬尘时采用强雾化水汽喷射装置进行快速降尘; 污染土壤转运过程采用全封闭运输车,土壤表面以帆布覆盖; 场地大门建设洗车池,设备、车辆出场前需进行洗车; 施工现场定时采用洒水车进行降尘,如遇大风等天气适当增加洒水频次。

3.3.2 环境实时监测手段

同气态污染物一样,采取在线监测和快速监测相结合的手段,充分利用监测数据指导扬尘污染的防治工作。 ( 1) 施工现场建立大气环境实时在线监测系统。在施工现场大气污染防治的重点防护区域( 如污染土壤开挖区及下风向、热解吸及吹脱处理修复区、办公生活区、环境敏感点对应的场界等) ,通过设置扬尘浓度的在线监测探头和云监控平台,对厂区无组织排放大气的颗粒物进行实时在线监测。 ( 2) 利用移动式检测设备对施工现场大气环境进行实时快速监测。组织专业人员对土壤开挖现场等作业面、场区边界、环境敏感点等区域,采用手持式多功能激光粉尘检测仪测定颗粒物浓度,监测频次与气态污染物相同。

3. 3. 3 污染防治制度保障

建立施工作业期间扬尘防治的规章制度: 污染土壤清挖过程采用小型挖掘机,执行轻挖、慢转、轻 放、适量施工原则; 遇 4 级以上风时停止施工,现场停止施工作业,并做好苫盖; 加强施工人员教育,杜绝随意弃土、材料任意堆放、野蛮施工等不良施工行为; 加强施工规划和工期安排,尽量减少清理作业面,防止扬尘污染大气。

4 小结

在该有机污染场地修复工程中,针对气态污染物、尾气和扬尘 3 种大气环境污染风险,对场地修复工程的各项施工环节进行严谨的二次污染防治技术措施部署,并结合采用尾气处理工艺优化设计、环境实时监测手段及制度保障等措施全面保障二次污染防治工作的顺利开展,确保污染场地修复工程不对施工现场和周边大气环境产生影响。