原位化学氧化修复技术

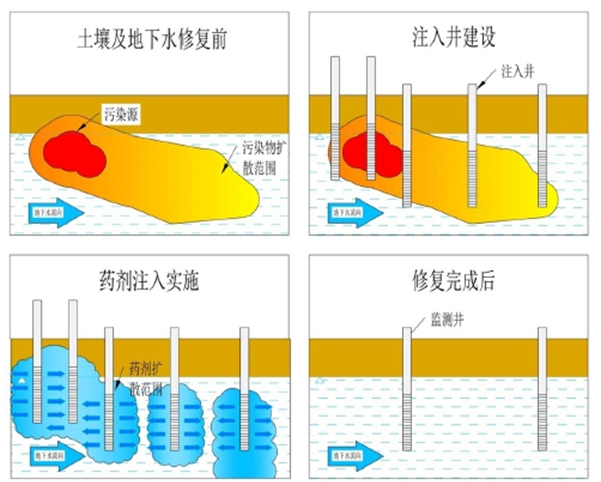

原位化学氧化修复技术(In-situChemicalOxidation,ISCO)是指通过钻孔在污染地层中注入氧化剂,污染物与注入试剂发生反应,被氧化去除。常使用的氧化剂包括:过氧化氢、高锰酸盐、过硫酸钠、臭氧等。有的氧化剂需要与催化剂一起使用,如过氧化氢和铁催化剂同时使用,会增强活性,去除更多的污染物。ISCO技术有可能产生热能,可使地下水中的污染挥发进入包气带或地表,如果过多的气体产生,则需要进行控制收集和处理。ISCO技术的示意如图4-7所示。

图4-7原位化学氧化系统示意图

ISCO技术最早应用于污染源带处理氯代有机溶剂和石油类污染物,其处理效果依赖于场地的准确调查和注入试剂传输系统的设计,一般具有节约时间和费用的特点。ISCO技术可以和其他修复技术如生物修复技术、自然衰减技术等联合使用。

ISCO技术具有所需周期短、见效快、成本低和处理效果好等优点。ISCO采用的氧化剂包括高锰酸盐、Fenton试剂、O3和过硫酸盐等。其中Fenton试剂法因其能够氧化大多数有机物,具有无选择性、反应迅速、处理彻底(甚至矿化为CO2和H2O)、原料简单便宜、无需复杂设备、操作简便、反应条件温和、无二次污染、残存的H2O2可自然分解成氧气,从而为微生物繁殖提供电子受体等特点,因此成为最有前景的原位修复技术之一。

Fenton氧化技术继承和发展了传统Fenton试剂(Fe2+/H2O2)法,通过改变和耦合反应条件,改善反应机制,可以得到一系列机理相似的类Fenton试剂。有研究表明利用铁(Ⅲ)盐溶液、可溶性铁以及铁的氧化物(如赤铁矿、针铁矿等)可以使H2O2催化分解产生?OH,从而达到降解地下水有机物的目的。在研究H2O2被过氧化铁催化分解的过程中,发现Fe3+同样可以取代Fe2+而催化H2O2的分解。与双氧水-硫酸亚铁体系相比,双氧水-铁矿物(针铁矿或磁铁矿)体系更能有效地降解土壤中的石油烃。Teel等在对比类Fenton试剂和传统Fenton试剂降解三氯乙烯(TCE)试验中发现,传统Fenton试剂和可溶性铁-Fenton试剂对TCE的去除率分别为78%和91%。这类改性的类Fenton体系,因其铁的来源较为广,且处理效果比传统Fenton试剂更为理想,所以得到广泛的应用。

ISCO能够有效地处理土壤及地下水中的三氯乙烯(TCE)、四氯乙烯(PCE)等含氯溶剂,以及苯、甲苯、乙苯和二甲苯(BTEX),这些都是生物修复法难以处理的污染物。除了单独使用外,ISCO还可与其他修复技术(如生物修复)联合使用,实践证明,ISCO可作为生物修复或自然生物降解之前的一个经济而有效的预处理方法。一般来说,ISCO中的氧化剂应遵循以下原则进行选择:反应必须足够强烈,使污染物通过降解、蒸发及沉淀等方式去除,并能消除或降低污染物毒性;氧化剂及反应产物应对人体无害;修复过程应是实用和经济的。现有ISCO所用的氧化剂主要有二氧化氯、H2O2及Fenton试剂、KMnO4和O3。

ISCO技术发展近10年来,已有较多的研究和现场实例。在国外,原位高锰酸盐氧化技术已较为成熟;在国内,原位臭氧氧化技术已有开展。但是原位高锰酸盐氧化带来的渗透性下降、O3气相传质问题以及Fenton所需的强酸性等限制了这些技术的发展。最近将过硫酸盐用于ISCO技术,成为最新发展且最有前景的原位修复技术。其机理是在热、光(紫外线UV)、过度金属离子(Fe2+、Ag+、Ce2+、Co2+等)等条件的激发下,过硫酸盐活化分解为硫酸根自由基?SO4+。?SO4+中有一个弧对电子,其氧化还原电位(E)为+2.6V,远高于S2O82-(E=+2.01V),接近于羟基自由基?OH(E=+2.8V),具有较高的氧化能力,理论上可以快速降解大多数有机污染物,将其矿化为CO2和无机酸。其氧化过程可通过从饱和碳原子上夺取氢和向不饱和碳上提供电子等方式实现。其中以过硫酸钠(EPS)为常用的过硫酸盐。EPS可施入渗透性较低的土壤地下水环境,进行原位修复。它的氧化修复一般需要注入井、氧化剂和活化方式三要素。通常在有机物污染现场,将氧化剂通过井注入到受污染区域,借助射频探头等方式对EPS加热活化,或通过注入含Fe盐的催化剂溶液对其进行化学激活。

EPS及其产生的高活性氧化物在参与有机污染降解过程中,除了将有机物氧化甚至矿化,还在地下水中残留了大量的SO42-和H+。SO42-很可能会超过美国环保署有关饮用水二级标准中的最大允许浓度250mg/L,虽然这一标准并未强制执行,是长期饮用含高浓度SO42-地下水会引发急性感染疾病,如痢疾等。目前主要是通过加入石灰生成难溶性的石膏来降低水中SO42-含量。此外原位过硫酸盐活化对地质和生态环境的改变(如有机质的氧化对土壤的组成和结构的改变)也是值得深入探讨的问题。