土壤特性

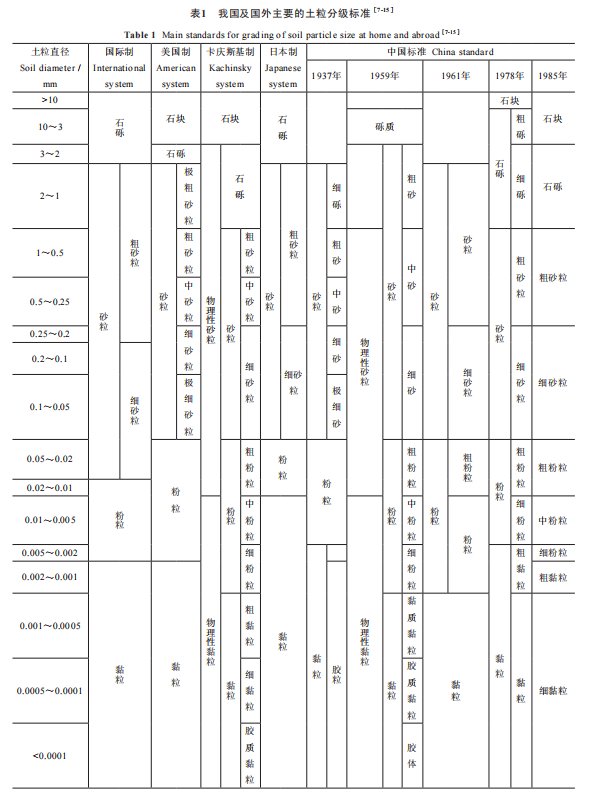

土壤是历史自然体,是位于地球陆地表面和浅水域底部的具有生命力、生产力的疏松而不均匀的聚积层,是地球系统的组成部分和调控环境质量的中心要素。土壤是一个由固相、液相和气相组成的多孔多相分散体系。土壤剖面分为四个层次:表层一沉积层一母质层岩石层。土壤原生矿物为风化过程中未改变化学组成的原始成岩矿物。土壤粗粒部分主要由原生矿物组成:长石类、辉石、角闪石、云母类、方解石、白云石、石英、赤铁矿、褐铁矿、金红石、鳞灰石。详见我国及国外主要的土粒分级标准。

国际制

1912年瑞典土壤学家阿特伯(Atterberg)提出了土粒分级标准,1930年在第二届国际土壤学会上被采纳为国际土粒分级的基础,并制定了土壤质地分类国际制,以等边三角形所示,其要点为:

(1)以黏粒含量为主要标准,<15%为砂土和壤土质地组;15%~25%为黏壤土质地组;>25%为黏土质地组;(2)当土壤含粉(砂)粒达45%以上时,在各组质地的名称前均冠以“粉(砂)质”字样;(3)当土壤砂粒含量在55%~85%时,则冠以“砂质”字样;如85%~90%时,则称为壤质砂土,其中砂粒达90%以上者称砂土。

美国制

1951年美国农业部(USDA)根据土壤在农田中的持水保肥、通气透水特点,将土壤质地划分为4组1 2级,美国制的质地分类标准亦用等边三角形(下图)所示。等边三角形的三个顶

点分别代表100%的砂粒(0.05~2 mm)、粉粒(0.002~0.05 mm)及黏粒(<0.002 mm)。其中4组分别为砂土组、壤土组、黏壤土组和黏土组。同时针对土壤剖面研究,根据土壤粒径、矿物性质、温度等特点将土壤质地划分为7级。此外,将图2中相邻级类视为同一亚类,可将土壤分成相互重叠的28个亚类。

卡庆斯基制

卡庆斯基制是1957年前苏联著名土壤物理学家——卡庆斯基(H.A Kaчинский)根据苏联有关粒级性质的资料拟定的,它的粉粒及黏粒较其他各制均分得详细,是双极分类法,按物理性砂粒(>0.01mm)和物理性黏粒(<0.01 mm)的质量分数,将土壤划分为砂土、壤土和黏土三类九级。应用卡庆斯基质地分类简表分类时,首先确定所研究土壤的类型属于分类简表中的灰化土类、草原土和红黄壤类、碱化和强碱土类三大类型中的哪一类。可以用物理性砂粒(> 0.01 mm,%)和物理性黏粒(<0.01 mm,%)两个粒级的其中一个进行分类。卡庆斯基分类制包括三部分,即基本质地分类、详细质地分类和补充分类。不包括大于1 mm的石砾,其含量另行计算,根据石砾含量,在质地详细名称之前加上石质描述,石砾含量小于0.5%为非石质土,0.5%~5%为轻石质土,5%~10%为中石质土,大于10%为重石质土。

卡庆斯基土壤质地分类制

中国制

我国现代的土壤质地研究始于1937年,20世 纪50—60年代,在全国土壤普查背景下,结合本国特点,拟定了中国土壤质地分类,如粗砂粒级的划分,但因缺乏深入研究,未能广泛应用。1959年

拟定了我国南方土壤质地四级分类梯级表,1961年拟定了我国北京郊区土壤质地分类。1975年在1959年和1961年两个质地分类的基础上加以归并、修改、补充而成1978年的中国土壤质地分类

标准[4]。结合中国土壤的特点,在农业生产中主要采用前苏联的卡庆斯基的质地分类。1978年中国拟定的土壤质地分类是按砂粒、粉粒和黏粒的质量分数划分出砂土、壤土和黏土三类11级。对石砾含量较高的土壤制定了石砾性土壤质地分类标准。根据石砾含量,当其小于1%时为无砾质(质地名称前不冠名),1%~10%时为少砾质,大于10%为多砾质。1987年《中国土壤》第二版公布了中国土壤质地分类制,分为3组12种质地名称,分类标准见表8。中国制土壤质地制有以下的特点:与其配套的粒级制是在卡庆斯基粒级制的基础上修定而来的,主要是将黏粒的上限由0.001 mm提高至大家公认的0.002 mm,黏粒级分为粗(0.002 mm ~0.001 mm)和细(<0.001 mm)两个粒级。

中国土壤质地分类(1985年)

参考资料:

1.污染场地调查评价与修复 杨再福

2.土壤质地分类及其在我国应用探讨,吴克宁、赵瑞,土壤学报,2019.1,vol 56, No.1